猫の腎臓病って予防できる?

- アイシアトップ

- 健康缶シリーズ

- 腎活、はじめませんか?

- 猫の腎臓病って予防できる?

獣医師監修

猫の腎臓病って

予防できる?

予防のための暮らし、対策、検査について

猫の腎臓病予防のための日常生活のケア

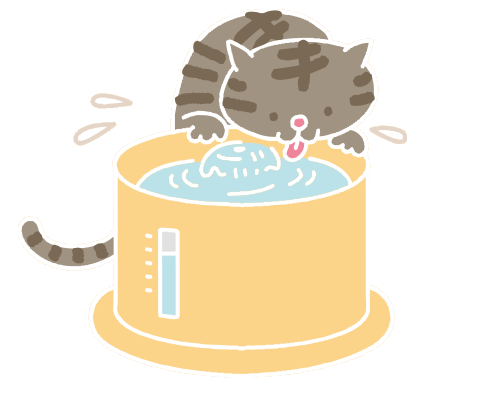

水を飲む機会を増やしましょう

下部尿路疾患の予防には水分を!

腎臓病の原因には尿路結石や膀胱炎などの下部尿路疾患が含まれます。これらは水分を多くとることで予防することができます。

水を飲ませる工夫は?

水の飲み方にはそれぞれ好みがあり、蛇口から流れる水やウォーターファウンテンなどの水が好きな猫もいますし、水の温度も冷たいものや温かいものを好む猫もいます。猫はもともと獲物を食べる場所と水を飲む場所が違うので、フードと水は別の場所に置いたほうがいいとも言われています。おうちの猫ちゃんの好みをよく観察して、水飲み場を複数の場所に、器もいろいろなもので用意すると効果的です。水はこまめに取り替えて清潔に保ちましょう。

与える水は?

ミネラル分を多く含む硬水は尿路結石の原因になります。日本の水道水はミネラルの少ない軟水とされているため、水道水を与えるのがいいでしょう。

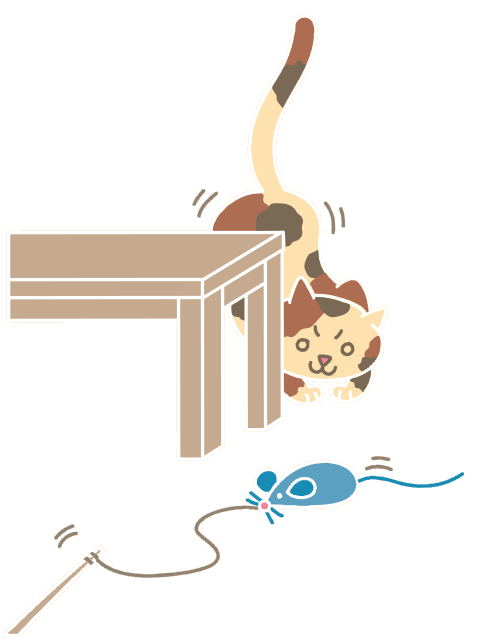

遊ぶ時間を増やしましょう

遊びはストレス解消になる?

猫にとって「遊び=狩り」。毎日少しの時間でもよいので遊びの時間を意識的につくってあげましょう。たとえば、遊ぼうとしても物陰にかくれてじーっと見ているだけという猫もいるかもしれませんが、それも猫にとっては立派な「遊び」で、本能を満たす行動となります。ストレスのない生活のためには狩猟本能を満たすことも大切です。

猫のストレスを減らしましょう

腎臓病予防のために猫がストレスを受けていないことはとても重要です。おうちの猫ちゃんが快適な暮らしかどうかチェックしてみましょう。

- 仲の悪い同居猫・同居犬はいませんか?

- 家族との関係は良好ですか?仲の悪い人はいませんか?

- 室内を自由に動き回ることができますか?

- お気に入りの寝場所はありますか?

- 隠れる場所はありますか?

- キャットタワーや家具など高いところに登れますか?

- 毎日遊んであげていますか?

- トイレは複数個ありますか?

- トイレは常にきれいにしていますか?

猫の腎臓病予防のために定期的に検査を!

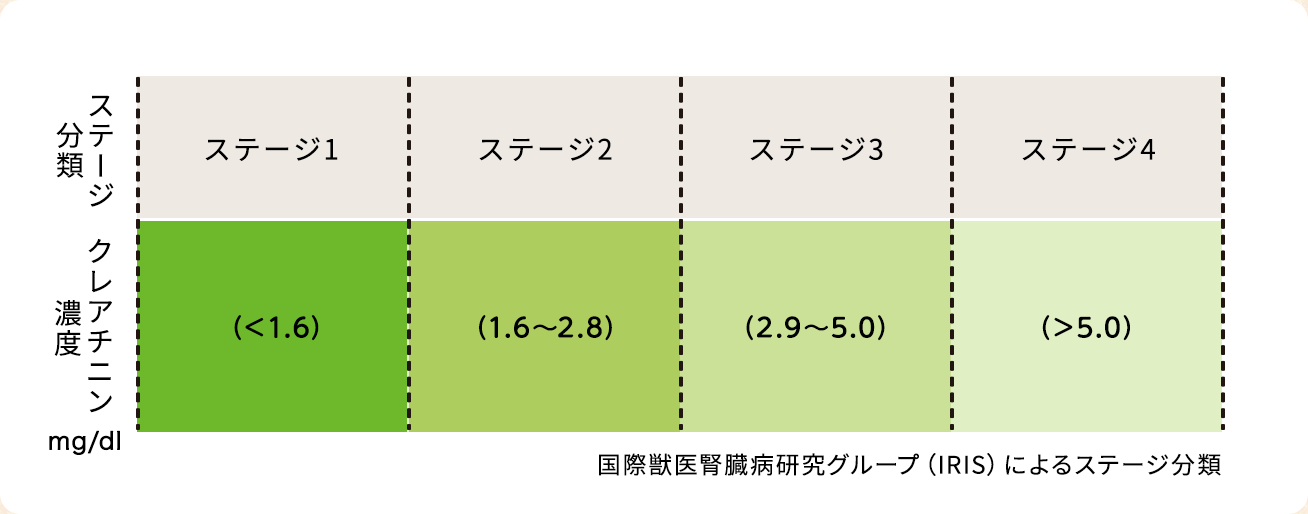

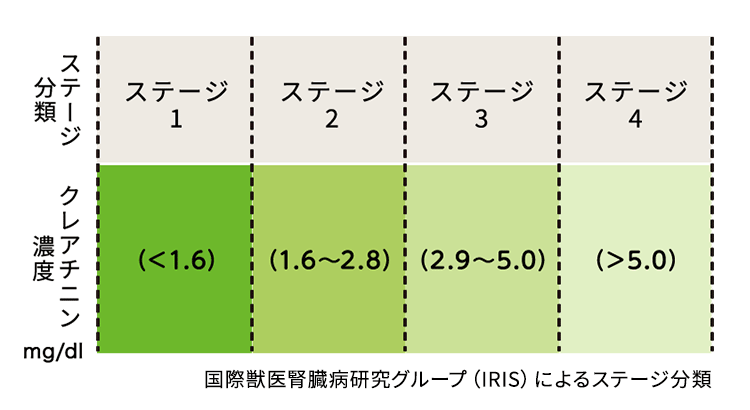

腎臓病の検査には、血液検査・尿検査・超音波検査・レントゲン検査などがあります。これらに加え、身体検査・猫の年齢・これまでの経緯・症状から総合的に判断されます。腎臓病の早期発見をするためにも定期的に検査をしましょう。

血液検査

クレアチニン(Cre)

筋肉の運動によりできる代謝物がクレアチニンです。腎臓から排出されるので、血中濃度が高いと腎機能が低下していることがわかります。ただしクレアチニンは猫の筋肉量に比例するので、身体の大きな若い猫などは数値が高く、筋肉量が落ちた高齢猫では低く出る傾向にあります。

尿素窒素(BUN)

尿素窒素はたんぱく質の代謝物で、腎機能が低下することで排泄されづらくなる毒素のひとつです。数値が高くなるほど腎臓の機能が落ちていることになります。食事中のたんぱく質量が多いと数値が高くなります。

SDMA(対称性ジメチルアルギニン)

たんぱく質が分解されるときにできる物質です。筋肉量に影響されないことがメリットで、クレアチニンや尿素窒素よりも早い段階で腎機能の低下を検出できる可能性があると期待されています。

尿検査

尿比重

尿比重とは水を1としたときの尿の重さの比のことで、尿の濃さがわかります。腎臓は必要に応じて濃い尿、薄い尿を作り分けますが、腎機能が低下すると薄い尿しか作れなくなり尿比重が低下します。測定には最も比重の高い朝の尿が適しています。

尿中たんぱくクレアチニン比(UPC)

腎機能が低下することで、尿中にたんぱく質が漏れ出てきます。尿のたんぱく質濃度は、濃い尿の時か薄い尿の時かに影響されてしまうので、尿の中のたんぱく質を調べる場合、尿たんぱく質濃度をクレアチニン濃度で割ったもの(UPC)をもちいます。尿の濃さに影響されず、たんぱく尿の程度を知ることができます。

自宅で採尿するには?

病院に持っていく尿を自宅で採尿する方法をご紹介します。

-

紙コップやスコップで採る

腰を浮かせておしっこをするスタイルの猫であれば、紙コップやスコップなどをおしりの下へ差し入れて尿を採ります。いやがる猫には、持ち手が長く気づかれにくいおたまを使用する方法もあります。

-

ペットシートの裏で採る

ペットシートをひっくり返しておき、ビニールの面にしてもらい尿をためます。

-

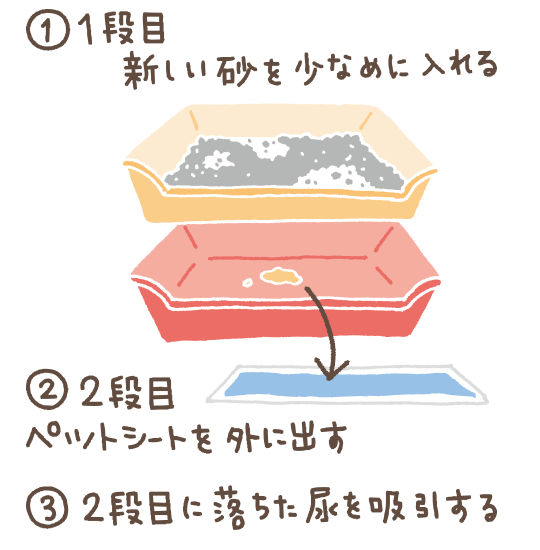

2段式のトイレの下の段から採る

上の段に新しいきれいな砂を少なめに入れ、下段のペットシートを除いておき、トレーに溜まった尿を採ります。

トレーはあらかじめ洗って清潔にしておきましょう。

採尿が難しい場合は、

採尿器「ウロキャッチャー」を使う方法もあります。

動物病院から渡された「ウロキャッチャー」を後ろからそっと忍ばせ、スポンジ部分を濡らして採尿します。

あまり一生懸命に採取しようとすると、猫がトイレに行くのを我慢してしまう可能性もあるため、無理をしないようにしましょう。

X線検査

腎臓のサイズが大きくなっているか、逆に萎縮して小さくなっているかを見ることができます。また、尿路結石を発見するのにも効果的です。

超音波検査

X線に対して、見たい部分を詳しく断面図で映すことができるのが超音波検査です。サイズのほか、腎臓の構造に異常がないかを調べることができます。

-

DHAと猫の腎臓の関係について

岩手大学と共同研究しました。 -

腎臓の健康維持のためにはリンとナトリウムの量を調整した食事を与えることが大切です。

ENGLISH

ENGLISH